講習会「クイズで学ぶ熱設計のポイント80」(25/9/8, 9の2日間)

ご案内

題目:クイズで学ぶ熱設計のポイント80

講師:株式会社サーマル・デザイン・ラボ 代表取締役 国峯 尚樹 氏

日時:2025年9月8日(月)、9日(火) いずれも9:30~16:30(受付9:00~)

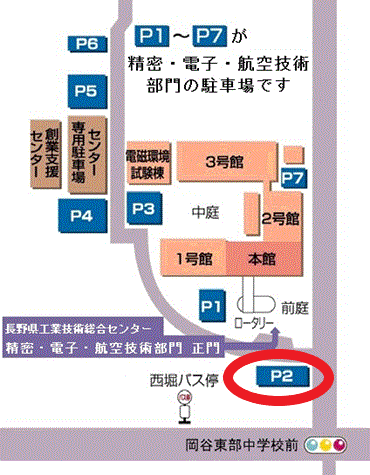

開催:現地(長野県工業技術総合センター精密・電子・航空技術部門)

費用:無料

定員:12名

対象:会員

<受講のおすすめ>

「熱を制するはEV制す」といわれるほど、エレクトロニクス製品の開発においては熱が重要な問題になってきました。EVに限らず、AIチップ、5G基地局/スマホ、サーバ/PC/ゲーム機等々、日々深刻な熱問題と格闘しています。「熱」は身近な現象で、感覚でとらえることができるため過去の経験や勘である程度設計ができますが、定量的な把握が難しく、また思わぬ「勘違い」をしているケースをよく見受けます。あらためて「どちらが冷えるか?クイズ」を考え、ご自身の「勘の検証」を行ってみましょう。

直感で問題を考えると同時にExcelで温度を予測し、定量効果を確認します。特に熱設計に重要なポイントを80に絞り解説します。また最新の冷却技術について解説や温度測定誤差についてデモも行います。使用する熱電対の種類や太さ、取り付け方による誤差の分析、サーモグラフィーの解像度評価などの実験を踏まえてより理解を深めて頂きます。

2日間のセミナーの1日目は伝熱の基礎と回路基板設計者向け、2日目はメカ・実装設計者向けの内容を中心に解説します。

<内容>

第1日目

<エレキ屋さんの熱設計ポイント40>

- なぜエレキ屋の熱設計が重要になったのか?

- 消費電力の何%が熱になるのか?

- 小型部品の温度は基板設計で決まる!

- 危険な基板や部品は簡単に予測できる

- 熱の振る舞いと対策のキホン

- 熱の用語・単位・意味について理解を深める

- 4つの伝熱メカニズムと機器放熱との関係

- 熱設計に使う指標「熱流束」と「熱抵抗」

- 放熱を支配する10のパラメータ

- 熱伝導促進の設計パラメータは3つだけ

- 対流の促進は温度境界層を薄くすることのみ

- 色と放射率、アルミ筐体より樹脂筐体が冷える?

- ソルダーレジストは剥がしてはいけない?

- 部品熱抵抗(θJC/ψJT)の定義と使い方

- 測定できないジャンクション温度Tjをどう予測?

- データシートにある熱特性の読み方/使い方

- 放熱性のよい部品とは? 部品の熱対策とその効果

- 部品サイズと熱抵抗/PKGタイプと熱抵抗

- e-pad有り無しの差

- 部品の消費電力をどう見積もるか?

- 部品消費電力を見積もる方法

- 熱回路網、逆解法による温度からの見積り

- 知っておきたい基板熱設計のキホンと手順

- 熱源を固めない 基板の温度上昇は熱流束に比例する

- 熱を拡散する 熱源分散と熱拡散は基板熱対策の基本

- 部品熱対策の難易度は「目標熱抵抗」で決まる

- 定番!基板熱設計のテッパン定石

- 部品温度を下げるための7つの方法

- 部品と基板の熱結合強化

- 放熱パターン設計(配線幅や銅厚の効き方)

- 内層の活用とサーマルビアの設計法

- 基板を介した部品相互影響

- 配線ジュール発熱対策

- 部品間の相互影響を抑える、多層板/片面板/両面板

- 熱電対の温度測定誤差を抑えるには(実験デモ)

- 熱電対の種類・太さ・固定法による測定結果の差

- 精度の良い温度測定のために行うべきこと

- サーモグラフィーの絶対値は信用できるか?(実験デモ)

- 放射率の測定方法、黒体テープ/塗料は正しい?

- サーモの解像度と測定温度、小さいものは見えない?

第2日目

<メカ屋さんの熱設計ポイント40>

- 最近の冷却技術動向

- CASE/AIチップ キー技術がもたらす新たな熱問題

- 5G/6Gデータ量の急増とデータセンタの冷却電力問題

- 熱を制するはEV制す(デンソー)

- 機器の冷却方式 ~冷媒移動か熱伝導か~

- 電子機器の放熱経路と熱対策マップ

- 機器電力密度とデバイス発熱集中度による冷却方式選定

- 冷却能力とコストパフォーマンス

- 筐体放熱機器(自冷) TIMとヒートスプレッダの活用

- 筐体放熱機器の冷却事例

- iPhone15とPixel8 基地局、ECU、VR機器

- 多様化するTIMをどのように使い分けるか?

- 液体金属グリースとその実力

- 急増するギャップフィラーとPCM メリット/デメリット

- 蓄熱材による温度平準化

- グラファイトシートが使える機器と使えない機器

- 筐体放熱機器(強制空冷) 外部フィンと冷却ファン

- 外部冷却ファンは風量より風速で選ぶ

- フィンに対する風向とその効果

- ホロー型ヒートシンク

- 市販熱交換器の利用

- 通風換気機器 最小通風孔面積で最大効果を得る設計

- 通風換気のメカニズムと通風孔の働き

- 発熱中心と煙突効果

- スリット幅と通風抵抗

- 多様化するヒートシンクの最適設計

- 大型化するヒートシンク

- 小型化するデバイス

- 拡がり熱抵抗/接触熱抵抗の低減策

- ヒートシンクのパラメータ設計手順

- 相変化デバイス(ヒートパイプ/ベーパチャンバー)活用

- PS5に見る集熱構造とヒートパイプによる低コスト設計

- XBOXにみる風量分配構造と高性能ベーパチャンバー

- 冷却ファンの特性を100%引き出す使い方

- 冷却ファンの基本的な使い方

- ファンの種類と性能、比速度

- 吸排気口面積の決め方

- PUL/PUSHの決め方

- 最大出力ポイントで使用する

- 最新機器に見る熱設計

車載機器、AIチップ、ロボット、ヘッドマウントディスプレーその他

<受講に際してのご注意>

- 実習用のPCをご持参ください。(Microsoft Excel 2007以降がインストールされていること)

- 実習用ソフトウエアを予めダウンロードしておいてください。

ダウンロード方法は、お申込みいただいた方へ後日ご案内いたします。 - ソフトウエアの利用にはMACアドレス認証が必要となります。

PCのMACアドレスをご確認の上、申込書にご記入ください。

<アクセス>

お申込

下記のURLより、GoogleFormにてお申込みください。

お申込みにあたり、Excelシミュレータ用にお使いのPCのMAC アドレスが必要となります。

下記をご参考に、MACアドレスをご確認ください。

問合先:長野県電子回路技術研究会 事務局

E-mail:jimukyoku(at)kairoken.jp (at)を@に変えてください

電 話:0266-23-4054

締め切り

9月1日(月)まで